医療トピックス

区民の皆様にその時期にマッチした情報をお知らせします。

胸部レントゲン検査と被曝

2024年12月

レントゲン検査のレントゲンとはドイツの物理学者ヴィルヘルム・C・レントゲン博士が1895年に発見した放射線で、正式にはX線と言います。X線は可視光より波長が短いため物質を透過しやすいという特徴を持っています。物質を透過しやすい性質を利用して人間の体の内部を解剖することなしに観察できるようにしたのがレントゲン(以下X線)検査です。強い光を手に当てて骨を透かして観察するようなイメージでしょうか。

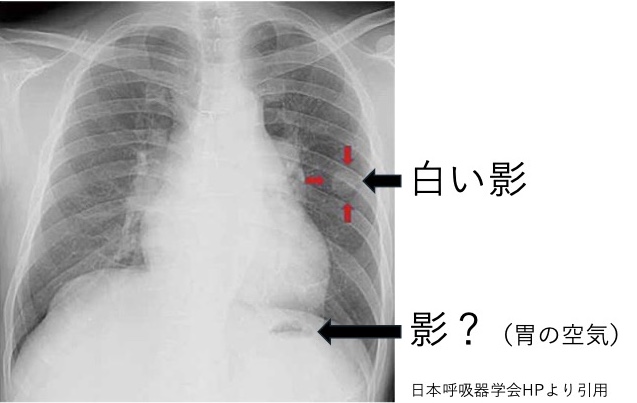

X線写真の見え方は昔の光学写真のネガフィルムと同じで、透過したX線量が多い部分は黒く、少ない部分は白く見えます。例えば体の外側でX線が素通りして全て当たった部分は真っ黒く写り、肺のように内部に空気を多く含んでX線を通しやすいものは黒っぽい灰色に写ります。一方X線の通りにくい骨や筋肉、心臓および血管、あるいは横隔膜より下側のお腹の臓器などの部分は白く写ります。もし健康診断で「肺に影があります」と言われた場合、影という言葉からは一般的には黒く見えるものを想像しがちですが、仮に肺の中に癌が存在する場合には図のように正常肺の黒を背景に癌の白い影がありますということになります。

余談ですが胸部X線検査のご説明の際よく受けるのが、横隔膜の下の部分を指して「この黒い影は何ですか」というご質問です。多くの場合それは胃や腸の中に溜まっている空気です。肺と同様に腸の中の空気はX線を通しやすいため図のように周りよりも黒く見えるのです。影ではありませんし、異常なものでもありません。

このような原理を利用して、例えば胸部X線写真では白く写る異常な部分(癌や肺炎や胸に溜まった水など)や、逆に過剰に黒く写る部分(肺気腫や気胸など)や、臓器の変形(心臓肥大や大動脈瘤など)などの検出が可能です。またこれまで蓄積されたデータからもう少し詳しい質的な診断も可能です。例えば肺炎であれば細菌性肺炎なのか間質性肺炎なのか、間質性肺炎ではどのようなタイプなのか、肺癌であればどの種類の肺癌なのか、などある程度の分析が可能です。更に詳しい情報はCT検査を行うと分かります。CTもX線による検査ですが胸部X線写真が一方向からのX線照射なのに対してCTは体の全周からの照射で様々な断面像を再現することが可能です。そのため胸部X線写真だけでは見つけにくい場所における異常の検出や、陰影の更に詳しい性質の分析などに優れています。このように胸部の検査だけに限ってもX線検査は診断には欠かせない検査となっています。

診断における有用性と相関して単純X線検査とC T検査では必要な放射線の量も違ってきます。環境省ホームページによれば検査に伴う被曝量は、胸部X線写真で0.06mSv、胸部CTでは機械の性能や設定に応じて変わるので幅が大きくなり5-30mSv程度と記されています。

Sv(シーベルト)はX線の強度を表す単位の一つで、人体が吸収した放射線量を表す単位です。もう少し詳しく説明すると、放射線にはX線の他にもα線・β線・γ線・中性子線などがあり種類によって人体への影響の大きさが異なります。物質が吸収した放射線量はGy(グレイ)という単位で表しますが、これに放射線の種類ごとの人体への影響の強さを考慮した係数をかけて標準化したものがSvです。

それでは胸部X線写真の0.06mSvや胸部CTの5-30mSvとはいったいどの程度の数値なのでしょうか。我々は日常生活でも宇宙・大地・食物などから自然放射線というものを受けています。その量は日本では年間2.1mSvといわれています。高度がある場所ではさらに多くなることもあり、例えば飛行機移動だと東京〜ニューヨークの片道だけで0.1mSvに及ぶそうです。比較すると、CTはともかく少なくとも胸部単純写真では日常受けている被曝量と比べて大きな差はないものと考えられます。

また被曝による影響には確定的影響と確率的影響があります。確定的影響とは細胞の死滅や変性などによる放射線の直接的な臓器障害のことを言い、一定量以下の被曝では起こらないとされています。胎児(特に妊娠2-15週の体の形成や大脳の発達の時期)への影響は100mSv以上、皮膚の発赤や脱毛などは3000mSv以上、白内障などは15000mSv以上から起こると分かっており、この量はCT検査でもまず発生しないと考えられます。

一方確率的影響とは癌や遺伝性の病気を誘発する可能性のある遺伝子への影響のことを指します。喫煙や飲酒といった他の発癌要素の影響に紛れてしまうため明確ではないものの、150mSv以下の低線量からでも確率的影響はあると考えて放射線を扱うべきだと国際放射線防護委員会では提言されています。

1回の検査で体への直接的な影響はないものの将来の遺伝的影響は否定できないため、X線検査は医師が検査の必要性を適切に判断し被曝をできる限り少なくしたうえで行っています。

閉じる

閉じる